|

La bachicultura e la sua importanza

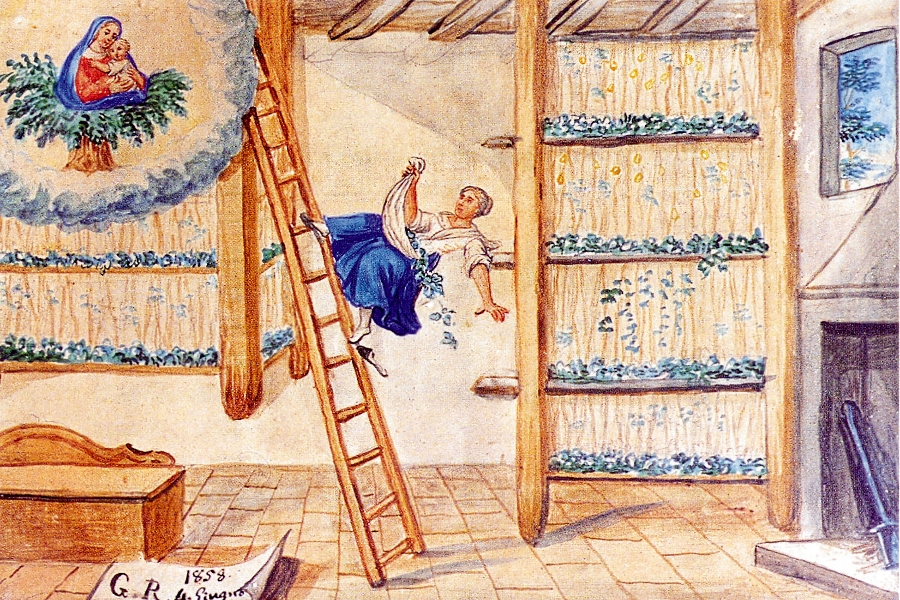

Appena si entra nel museo ci si trova in una vecchia cucina che ogni anno, tra maggio e giugno, fino almeno agli anni ’40 del Novecento, veniva destinata all’allevamento del baco da seta. Molti oggetti provengono dalle famiglie dei lavoranti; le incubatrici invece erano dei grandi proprietari della terra, che acquistavano il seme bachi da laboratori specializzati e lo distribuivano per l’allevamento.

Ciò non favoriva i prodotti del suolo sottostante, ma - come ci ricorda Stefano Jacini, studioso di agricoltura e senatore - il proverbio diceva che “l'ombra del gelso é l'ombra d'oro".

Con un lavoro molto impegnativo, i contadini cercavano di procurarsi, con l’allevamento del baco, un'importantissima entrata di contanti, dopo le ristrettezze della stagione invernale, a condizione che non intervenissero malattie del gelso o del baco. Dalla seconda metà dell’Ottocento, poi, la produzione subì varie flessioni anche per la concorrenza straniera, fino allo smantellamento massiccio delle filande dopo il 1930 e alla loro chiusura negli anni ‘50. Nelle case coloniche i locali impiegati per la bachicoltura erano in primo luogo la cucina, ma anche altre stanze dotate di camino: il calore ideale per l'allevamento era di circa 23 gradi. Qui si montavano le tavole a graticcio fatte di canne, su cui si alimentavano i bachi con le foglie di gelso. Quando i bozzoli erano stati filati, venivano trasportati ad una filanda vicina o all'ammasso per la vendita. Nella speranza di avere un buon raccolto di bozzoli, talora si seguivano consigli tecnici; più spesso i ragazzi passavano di casa in casa a cantare il cristée per propiziare l'imminente attività di allevamento e soprattutto si pregavano la Madonna e il beato Giobbe, rappresentati insieme su moltissime case coloniche. I pittori popolari, non a caso, mostravano i vermi/bachi uscire dalle piaghe di Giobbe, eletto a patrono della bachicoltura. |